Реставрация Музея

Павла Корина

Павла Корина

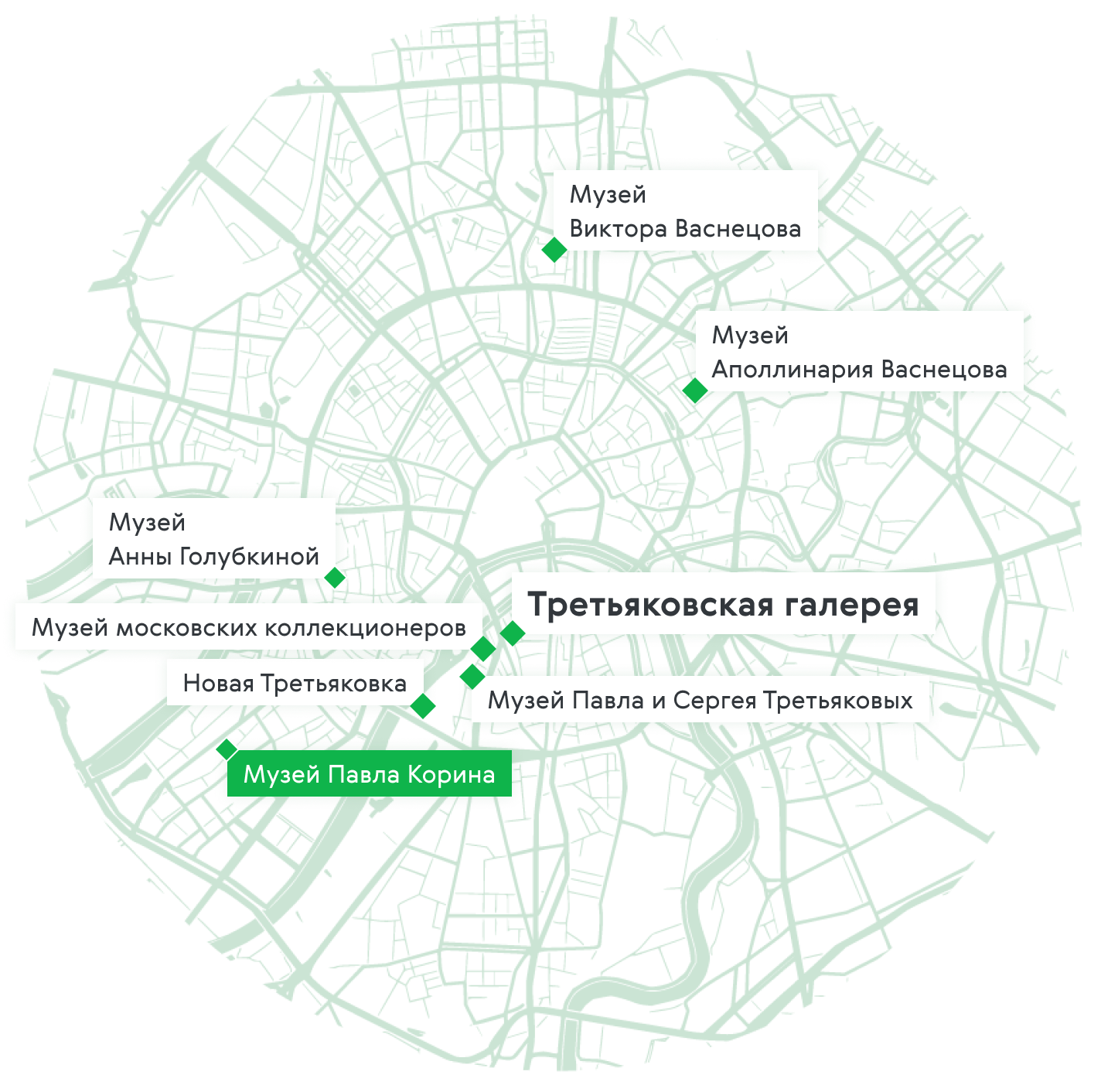

Малые музеи Третьяковской Галереи

Малая Пироговская, 16с5

Музей выдающегося русского художника XX века станет уникальным объектом, обладающим всеми признаками мемориального пространства, приспособленного для современного посетителя. В собрании музея насчитывается более 20 000 музейных предметов.

Художник изначально совместил свою жилую среду с идей музея. Более сорока лет Корин наполнял его предметами своей коллекции и собственными произведениями.

Преображение музея

Здание пройдет полную реконструкцию: укрепят фундамент, заменят чердачные перекрытия, перекроют крышу и устранят трещины в стенах. Появятся два дополнительных этажа — подвал и мансарда, при полном сохранении исторического облика дома

Здание пройдет полную реконструкцию: укрепят фундамент, заменят чердачные перекрытия, перекроют крышу и устранят трещины в стенах. Появятся два дополнительных этажа — подвал и мансарда, при полном сохранении исторического облика дома

В музее будут оборудованы гардероб, санузлы и касса с магазином

В музее будут оборудованы гардероб, санузлы и касса с магазином

Появится подвальный этаж для хранилища экспонатов, а также климатических установок и других инженерных систем

Появится подвальный этаж для хранилища экспонатов, а также климатических установок и других инженерных систем

Появится небольшой лекционный зал

Появится небольшой лекционный зал

Обстановка, какой она была при жизни художника, будет максимально сохранена. В музей деликатно встроят аварийные системы, а также инклюзивные объекты

Обстановка, какой она была при жизни художника, будет максимально сохранена. В музей деликатно встроят аварийные системы, а также инклюзивные объекты

Чердачное помещение будет переделано в помещение для научных сотрудников

Чердачное помещение будет переделано в помещение для научных сотрудников

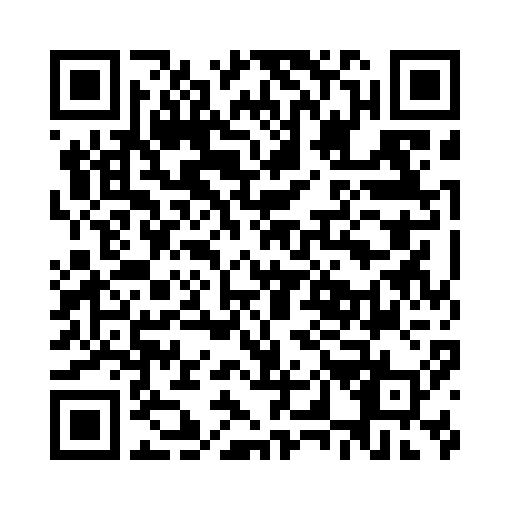

Павел Дмитриевич Корин

Павел Дмитриевич Корин (1892−1967) — выдающийся русский советский художник, реставратор и коллекционер.

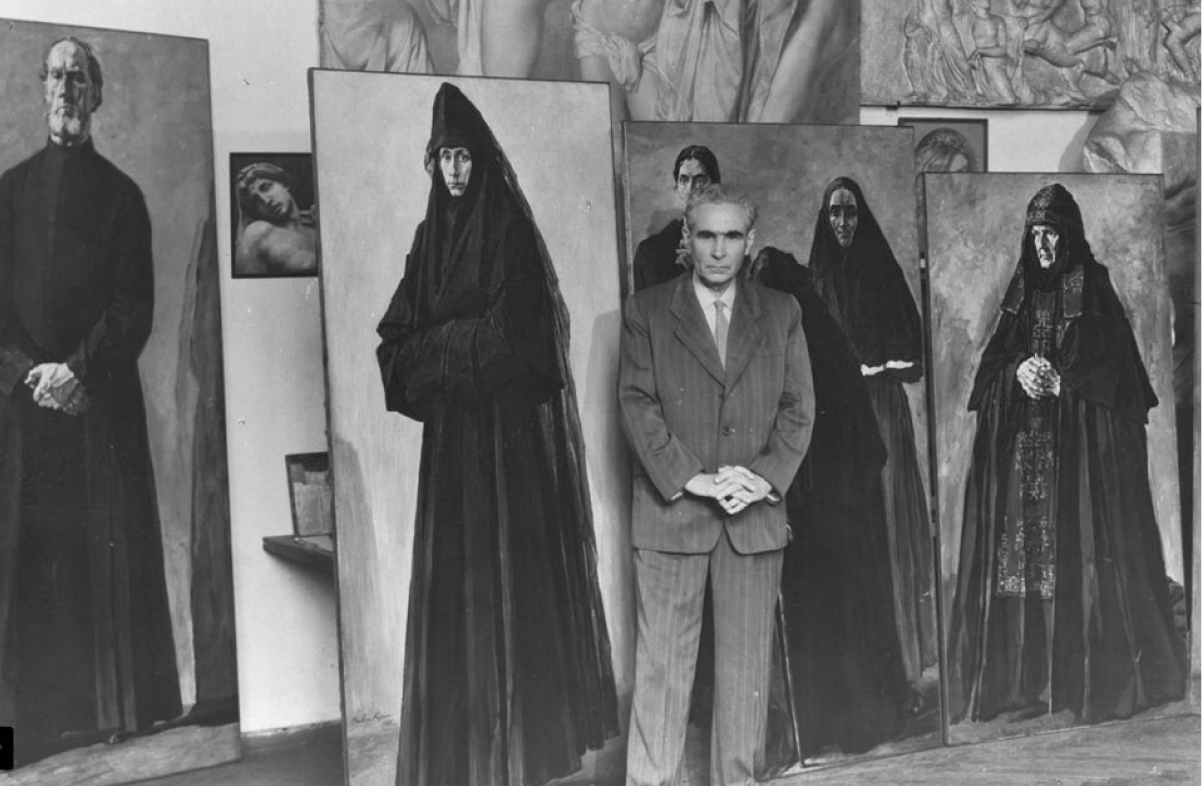

В 1920−30-х годах работал над картиной «Реквием», для которой создал серию портретов монахов, представителей духовенства и мирян. В последующие годы писал портреты выдающихся современников (героев ВОВ, деятелей культуры и науки), делал эскизы для мозаик и витражей Московского метрополитена. Одной из наиболее узнаваемых работ П. Д. Корина является триптих «Александр Невский».

Павел Корин с М.В. Нестеровым, Е.П. Нестеровой и Н.А. Пешковой

Павел Корин в окружении своих картин

Биография Павла Корина

Павел Дмитриевич Корин происходит из Палеха, из семьи потомственных иконописцев. Сам он также получил иконописное образование — сначала окончил Палехскую иконописную школу, а затем учился и работал в Иконописной палате Донского монастыря в Москве. В 1911 году двум ученикам Иконописной палаты — Корину и Хвостенко — поручили выполнить копии с эскизов М. В. Нестерова (эскизы росписей Покровского собора Марфо-Мариинской обители). Нестеров оценил работу Корина и пригласил его стать помощником в росписи собора. Спустя несколько лет, в 1916 году, Павел Корин уже самостоятельно распишет нижний храм собора и усыпальницу. В эти же годы (с 1912 по 1918 гг) Корин получил образование в области классической живописи в ведущем на тот момент художественном учебном заведении — МУЖВИЗе — и некоторое время там же преподавал. Однако он мечтал сделать что-то значительное, всем сердцем восприняв слова Нестерова: «Знайте, Корин, искусство есть подвиг». Тему для такой значительной работы он нашел, побывав на отпевании и похоронах патриарха Тихона в 1925 году. В Донской монастырь съехались церковные иерархи, священники, монахи, миряне, нищие со всей России, объединенные общей трагедией. Здесь у художника родился замысел написать «Реквием» — главную картину своей жизни.

Уже первые этюды — а фактически полноценные портреты — принесли Корину известность в художественных кругах. Услышав о молодом талантливом художнике, мастерскую братьев Кориных посетил Горький. Впечатленный увиденным, он организовал для обоих братьев 8-месячную поездку в Италию, чтобы они могли вживую познакомиться с величайшими произведениями мировой культуры. Из поездки Корин вернулся с колоссальным количеством работ — пейзажей, копий, зарисовок, а также с первым своим официальным портретом — Максима Горького, написанным на вилле последнего в Сорренто. Помощью с поездкой Горький не ограничился и принял самое живое участие в делах художника. Именно благодаря Горькому Корин получил дом-мастерскую, в которой мог бы приступить к своей картине — в арбатской чердачной мастерской, где он жил до этого, грандиозное полотно (551×941 см) просто бы не поместилось. Корин продолжает писать портреты для «Реквиема», но, хотя большой холст и стоит уже натянутым и загрунтованным, к нему пока не прикасается и продолжает работать над разными вариантами композиции на общем эскизе. После смерти Максима Горького в 1936 году на художника ополчились все недоброжелатели, которые до сих пор вынуждены были молчать. В газетах появляются обличительные статьи, в которых коринские работы называют антисоветскими, а его мастерскую — мастерской мракобесия, картины снимают из экспозиции Третьяковской галереи, дом на Малой Пироговской пытаются отобрать. В 1937 году Корин пишет последний портрет для «Реквиема». И хотя он продолжал работать над общим эскизом композиции до 1959 года, больших портретных этюдов он больше для него не писал.

Начиная с конца 1930-х годов Корин создает серию портретов выдающихся современников — художников, ученых, военных, артистов. Среди них портреты летчика М. М. Громова, художника М. В. Нестерова, артистов Л. М. Леонидова, В. И. Качалова, писателя А. Н. Толстого, пианиста К. М. Игумнова, создателя советской научной химической школы М. Д. Зелинского, знаменитого микробиолога и эпидемиолога Н. Ф. Гамелеи. Все эти портреты отличает не только высокое художественное мастерство исполнения, но и глубокое проникновение в личность портретируемого.

Во время войны Корин оставался в Москве и продолжал работу как художник и реставратор, участвовал в разработке принципов эвакуации музейных ценностей. В 1942—1943 гг. по заказу Комитета по делам искусств при СНК СССР Корин создал одно из самых известных своих произведений — триптих «Александр Невский». Центральная часть была написана первой (в 1942 г.) для выставки «Великая Отечественная война», а боковые части — в 1943 году, и в том же году триптих был представлен полностью на выставке «Героический фронт и тыл». Триптих сразу же получил признание, образ коринского Невского появился на открытках, марках, печатался на календарях.

С 1949 года, после приглашения А. В. Щусева, Корин принимал участие в оформлении Московского метрополитена — его мозаики и витражи украшают станции Комсомольская, Новослободская, Павелецкая, Смоленская. Для мозаик метро он не только создавал эскизы, но и организовал свою мозаичную мастерскую, в которой мозаичисты набирали панно под непосредственным руководством автора. За работу над Комсомольской ему была присуждена Государственная премия СССР.

Корин продолжал работать над портретами современников и создал такие свои шедевры, как портреты Г. К. Жукова, М. С. Сарьяна, Кукрыниксов и др. В 1960-х годах он вернулся к исторической теме и начал работать над триптихом «Сполохи». К центральной части художник приступил только в 1966 году, за год до своей смерти, и боковые части остались незаконченными.

Павел Корин известен всем не только как художник, но и как выдающийся реставратор, много лет возглавлявший реставрационные мастерские ГМИИ им. А. С. Пушкина. Именно в его руках многие шедевры мировой живописи (например, «Форнарина» Джулио Романо) вернули себе первоначальный облик, избавившись от позднейших записей и повреждений. Под руководством Корина собрание Дрезденской галереи было отреставрировано и возвращено на свою родину.

Огромный вклад в сохранение культурного наследия Корин внес и как коллекционер, собравший одну из интереснейших из сформированных в советское время коллекций икон, и как член Общества охраны памятников. А в родном Палехе Павел Корин вместе с братом Александром в страшные послереволюционные годы сохраняли наследие палехских иконописцев, в одночасье ставшее ненужным. Более полутора тысяч ценнейших прорисей было вывезено братьями и спасено от уничтожения.

Павел Корин скончался в 1967 году от очередного инфаркта. Все свое имущество, коллекцию икон, свои произведения и права на них он завещал своей жене, Прасковье Тихоновне, с условием, что после ее смерти все будет передано в Третьяковскую галерею и в доме будет устроен музей. Прасковья Тихоновна решила организовать музей сразу же, и в 1968 году у Третьяковской галереи появился новый филиал — Музей Павла Корина.

Уже первые этюды — а фактически полноценные портреты — принесли Корину известность в художественных кругах. Услышав о молодом талантливом художнике, мастерскую братьев Кориных посетил Горький. Впечатленный увиденным, он организовал для обоих братьев 8-месячную поездку в Италию, чтобы они могли вживую познакомиться с величайшими произведениями мировой культуры. Из поездки Корин вернулся с колоссальным количеством работ — пейзажей, копий, зарисовок, а также с первым своим официальным портретом — Максима Горького, написанным на вилле последнего в Сорренто. Помощью с поездкой Горький не ограничился и принял самое живое участие в делах художника. Именно благодаря Горькому Корин получил дом-мастерскую, в которой мог бы приступить к своей картине — в арбатской чердачной мастерской, где он жил до этого, грандиозное полотно (551×941 см) просто бы не поместилось. Корин продолжает писать портреты для «Реквиема», но, хотя большой холст и стоит уже натянутым и загрунтованным, к нему пока не прикасается и продолжает работать над разными вариантами композиции на общем эскизе. После смерти Максима Горького в 1936 году на художника ополчились все недоброжелатели, которые до сих пор вынуждены были молчать. В газетах появляются обличительные статьи, в которых коринские работы называют антисоветскими, а его мастерскую — мастерской мракобесия, картины снимают из экспозиции Третьяковской галереи, дом на Малой Пироговской пытаются отобрать. В 1937 году Корин пишет последний портрет для «Реквиема». И хотя он продолжал работать над общим эскизом композиции до 1959 года, больших портретных этюдов он больше для него не писал.

Начиная с конца 1930-х годов Корин создает серию портретов выдающихся современников — художников, ученых, военных, артистов. Среди них портреты летчика М. М. Громова, художника М. В. Нестерова, артистов Л. М. Леонидова, В. И. Качалова, писателя А. Н. Толстого, пианиста К. М. Игумнова, создателя советской научной химической школы М. Д. Зелинского, знаменитого микробиолога и эпидемиолога Н. Ф. Гамелеи. Все эти портреты отличает не только высокое художественное мастерство исполнения, но и глубокое проникновение в личность портретируемого.

Во время войны Корин оставался в Москве и продолжал работу как художник и реставратор, участвовал в разработке принципов эвакуации музейных ценностей. В 1942—1943 гг. по заказу Комитета по делам искусств при СНК СССР Корин создал одно из самых известных своих произведений — триптих «Александр Невский». Центральная часть была написана первой (в 1942 г.) для выставки «Великая Отечественная война», а боковые части — в 1943 году, и в том же году триптих был представлен полностью на выставке «Героический фронт и тыл». Триптих сразу же получил признание, образ коринского Невского появился на открытках, марках, печатался на календарях.

С 1949 года, после приглашения А. В. Щусева, Корин принимал участие в оформлении Московского метрополитена — его мозаики и витражи украшают станции Комсомольская, Новослободская, Павелецкая, Смоленская. Для мозаик метро он не только создавал эскизы, но и организовал свою мозаичную мастерскую, в которой мозаичисты набирали панно под непосредственным руководством автора. За работу над Комсомольской ему была присуждена Государственная премия СССР.

Корин продолжал работать над портретами современников и создал такие свои шедевры, как портреты Г. К. Жукова, М. С. Сарьяна, Кукрыниксов и др. В 1960-х годах он вернулся к исторической теме и начал работать над триптихом «Сполохи». К центральной части художник приступил только в 1966 году, за год до своей смерти, и боковые части остались незаконченными.

Павел Корин известен всем не только как художник, но и как выдающийся реставратор, много лет возглавлявший реставрационные мастерские ГМИИ им. А. С. Пушкина. Именно в его руках многие шедевры мировой живописи (например, «Форнарина» Джулио Романо) вернули себе первоначальный облик, избавившись от позднейших записей и повреждений. Под руководством Корина собрание Дрезденской галереи было отреставрировано и возвращено на свою родину.

Огромный вклад в сохранение культурного наследия Корин внес и как коллекционер, собравший одну из интереснейших из сформированных в советское время коллекций икон, и как член Общества охраны памятников. А в родном Палехе Павел Корин вместе с братом Александром в страшные послереволюционные годы сохраняли наследие палехских иконописцев, в одночасье ставшее ненужным. Более полутора тысяч ценнейших прорисей было вывезено братьями и спасено от уничтожения.

Павел Корин скончался в 1967 году от очередного инфаркта. Все свое имущество, коллекцию икон, свои произведения и права на них он завещал своей жене, Прасковье Тихоновне, с условием, что после ее смерти все будет передано в Третьяковскую галерею и в доме будет устроен музей. Прасковья Тихоновна решила организовать музей сразу же, и в 1968 году у Третьяковской галереи появился новый филиал — Музей Павла Корина.

История дома

Дом художника на Малой Пироговской — не просто дом-мастерская. Это особое, закрытое от внешнего тревожного мира место, которое Павел Корин наполнил произведениями искусства и в котором мог спокойно творить.

Здание — бывшая прачечная, было специально перестроено под жилой дом с большой мастерской, чтобы художник мог приступить к своей монументальной картине «Реквием. Русь уходящая».

Здание — бывшая прачечная, было специально перестроено под жилой дом с большой мастерской, чтобы художник мог приступить к своей монументальной картине «Реквием. Русь уходящая».

Спальня художника. 1972 г.

Этот дом Корин наполнил всем, что было ему дорого, всем, что хотел сохранить. Он старался создать особый уголок среди тревожного и суетного мира, закрытый от посторонних и наполненный прекрасным — изобразительным искусством, музыкой, книгами. Поэтому в доме Корина не было случайных вещей, художник изначально совместил свою жилую среду с идеей музея, жил в нем и создавал его на протяжении более чем сорока лет.

Все свое имущество Павел Корин завещал жене Прасковье Тихоновне, а в случае ее смерти — Государственной Третьяковской галерее. Единственное условие — сохранить в доме все, как было при жизни художника.

Вдова, Прасковья Тихоновна Корина, обратилась к министру культуры СССР Е. А. Фурцевой и председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину с просьбой принять в дар Третьяковской галереи коллекцию древнерусского искусства и образовать в доме их семьи художественный музей — филиал галереи.

Мастерская с работами П. Д. Корина

В 1971 году после 3-летней подготовки музей был открыт для посетителей.

Проект музея

К 2009 году почти столетнее здание сильно обветшало. Появились трещины в несущих стенах, требовался ремонт кровли, замена чердачных перекрытий, укрепление фундамента.

Столовая в Музее Павла Корина

В мемориальной части дома (первый этаж) максимально сохранена обстановка, бывшая при жизни художника. В нее деликатно встроены некоторые новые объекты, наличие которых обусловлено требованиями современного законодательства (аварийное противопожарное освещение, указатели аварийного выхода, а также инклюзивные объекты — например, экспонаты для слабовидящих людей).

Визуализация экспозиции будущего музея.

Рендер и дизайн проекта: Planet 9

Рендер и дизайн проекта: Planet 9

Ход работ по реставрации

2023

Разработка проекта экспозиции и научно-проектной документации, согласование в Мосгорнаследии

Май-июнь 2024

Актуализация проекта для прохождения государственной экспертизы

Внесите свой вклад в историю

157 000 000 ₽

170 000 000 ₽

Собрано

Вы можете поддержать музей через Систему быстрых платежей по данному QR-коду или воспользоваться формой ниже

141 человек

уже внесли свой вклад

170 000 000 ₽

Реставрация

133 000 000 ₽

Реставрация

156 000 000 ₽

Реставрация

126 000 000 ₽

Создание экспозиции

Поддержите реставрацию Музея Павла Корина

Выберите сумму пожертвования

300 ₽

500 ₽

1000 ₽

5000 ₽

Другая сумма

Поддержка музея Павла Корина

Сумма:

Нажимая на кнопку «Поддержать проект», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Есть вопросы по проекту?

Напишите нам на почту dom@museum.tretyakov.ru, и мы расскажем все интересующие вас подробности

При поддержке

Разработано в агентстве

Проект в соцсетях

Подпишитесь на новости о реставрации музея

Нажимая на кнопку «Подписаться», я принимаю условия политики конфиденциальности

2024 ⓒ Государственная Третьяковская галерея